《论语与圣经》孟德宏答学友18问|文德书院王莉:为什么德国法律教授送我孩子们《四书》?

📖 编者按:跨越18国的对话与海外教育反思

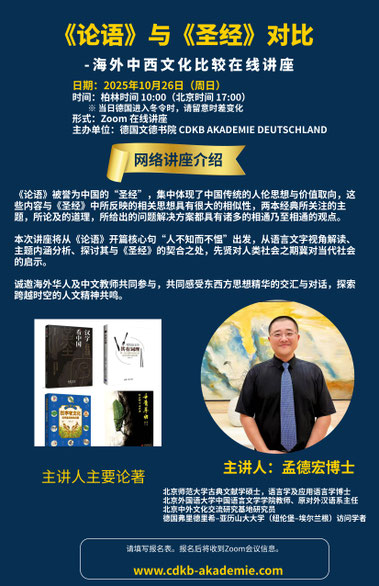

在短短八天内,德国文德书院举办的《论语与圣经对比》- 海外中西文化比较在线讲座,收到了来自全球18个国家学友的18个核心问题。这些问题涵盖了中西经典比较、经典的当代价值,以及在全球化背景下如何学习经典。

孟德宏老师针对这些热点问题,给出了详尽的书面答复(即下文)。

💡 最后一个问题:一个德国华人的亲身经历

对于最后一个问题:“西方如何理解《论语》?”,孟老师谦虚地表示,欧洲的朋友们应该比他更有发言权。因此,作为一名在德国生活三十多年的华人,我分享了我的个人见解:

我提到一位德国法律教授曾将德国汉学家卫礼贤翻译的中德文《四书》作为圣诞礼物赠予我的孩子们,并郑重告诉我:“你应该教孩子们学习这本书。”此外,我的一位长期任教于韩国和日本歌德学院的德国老教师邻居,也经常赞叹孔子和老子的高度智慧。

这些经历深深触动了我,引发了对孩子中文教育的深层反思,并促使我更加坚定地在家中带领两个孩子学习中华经典。

这份问答是视频讲座中未涉及的学习补充内容。现特此全文分享给更多有缘人。

—— 德国文德书院 王莉

💡 讲座视频回放:不容错过的文化盛宴

这部《论语与圣经对比》— 海外中西文化比较在线公益讲座视频,不仅是身处中西文化交汇点的海内外华人深入理解自身文化根源的良机,更值得特别关注孩子中文教育的海外华人家长观看和思考。

• 视频信息: 《论语与圣经对比》—海外中西文化比较在线公益讲座 | 德国文德书院

• 观看链接:https://www.youtube.com/watch?v=y4QOgZ7gAT0&t=2s

✍️ 孟德宏老师答听友问精选

对文德书院组织的线上讨论,听众朋友所提问题的回答

第一个问题: 文化背景和现今影响力的作用? 太宏阔,自己不敢乱说。

第二个问题: 汉字与圣经的联系 关于汉字与《圣经》关系的相关著作:

• God’s Revelation through Chinese Words(Philemon Dawei Chang 著):本书作者通过汉字结构、传统字形,试图从基督教视角理解汉字,与圣经福音信息建立联系,虽然篇幅不大(约 70 页),但对“汉字-圣经”这一交叉主题有较直观的探讨。

• Discovering God in Chinese Characters(Ethel R. Nelson 等著):这本小册子通过拆解若干汉字,从“创造”、“救赎”等基督教主题出发,尝试说明汉字中“隐藏”的福音信息。此类著作在严谨学术界可能争议较大。

• The Oxford Handbook of the Bible in China(Oxford University Press 编):本书虽然不是专门聚焦“汉字与圣经”,但覆盖了圣经在中国的翻译、表达、接受、汉字书法与圣经文本关系等多个维度,比较适合从更广视野了解“圣经在中国话语/文化中的路径”,可为汉字与圣经关系研究提供背景。

• 《域外资源与晚清语言运动:以〈圣经中译本为中心》(赵晓阳,北京师范大学出版社,2019年出版):该书从译本史的视角,探讨《圣经》在汉语环境中的翻译与传播。本书的主要研究重心在于译本和中国本土的语言运动。

• 《好书推荐:〈圣经汉译的文化资本解读〉》(鼓浪隐士,转载于《福音时报》)

第三个问题: 易经与圣经的关系 《易经》和《圣经》同为古老经典,分别代表中华文化与犹太—基督教传统的智慧源头。两者虽成书背景、宗教体系迥异,却都关注天地之道与人生秩序。

1 《易经》之“易”: “易”有三义,指的是“变易”、“不易”和“简易”三种含义。前者言“穷则变,变则通,通则久”;后者言“虽万物变动,但阴阳、刚柔、道理之本质不变”;“简易”则指“易简而天下之理得矣。”

2 《圣经》之名: 希伯来语称为תָּנָ״ךְ(Tanakh),是Torah(律法)、Nevi’im(先知)、Ketuvim(圣录)的首字母缩写,意为“上帝的教导、先知的宣言与圣徒的著作的合集。”

3 思想比较: 《易经》以“易有太极,是生两仪”揭示宇宙变化的规律,强调阴阳平衡、顺应天道;《圣经》则以“起初神创造天地”开篇,揭示一位创造者主宰宇宙的秩序与目的。

4 核心差异与追求: 《易经》重“变”,《圣经》重“恒”。但两者都追求人与天(或神)之间的和谐。虽路径不同,都致力于揭示宇宙秩序与人生意义。

第四个问题: The similar quoting from the two classics 两部经典著作的相似引文 这是我们这次讲座的重点,孟老师刚才的讲座引用了很多两部经典相似引文。

第五个问题: 怎样能让更多的美国大学生理解孔子的思想?到现在还是很适用的? 这也是这次讨论的重点,讲座中会展开说明主讲人的观点。

第六个问题: 论语对于现代教育工作者的影响表现在哪里? 孔子早就提出因材施教、有教无类等思想,为什么差异教学理论反而是从西方传到东方,并备受推崇? 这现象说明了什么? 《论语》对现代教育工作者主要有以下启示:

• 教育公平: 主张“有教无类”,强调教育的普及和平等。

• 思维培养: 强调“学而不思则罔,思而不学则殆”,培养批判性与创造性思维。

• 教学方法: 提倡“因材施教”和“启发式教学”(举一隅不以三隅反,则不复也)。

• 教育目的: 强调“德才并重”,以培养“君子”为理想人格。

• 教师使命: 提出“其身正不令而行;其身不正虽令不从”,强调以身作则。

第七个问题: 两者是不是也有尖锐的不同之处 二者在思想基础、宗教属性、教育目标和价值观上存在显著差异:

1 本质定位: 《论语》重**“人本理性”(伦理与哲理著作,核心在于“人道”),《圣经》重“神本启示”**(信仰与救赎的指南)。

2 思想核心: 《论语》以“仁”为中心(讲“人如何成为君子”),《圣经》以“爱”为核心(讲“人如何得救”)。

3 方法与目的: 《论语》的修养是自下而上(学习、反省、践行,即“自修”);《圣经》的救赎是自上而下(神的恩典,凭信心,即“蒙恩”)。

4 世界观: 《论语》关注现实社会与伦理秩序,《圣经》则着眼于永恒生命与神国秩序。

第八个问题: 《论语》与《圣经》之间最具冲突的2到3个点 前者强调集体的道德与个体的自律,后者强调外在的救恩与内在的信心。

第九个问题: 如何贯穿我们在德国平时生活中的使用价值 主要的观念,都可以贯彻落实在生活之中。道不远人远人非道。德不孤必有邻。

第十个问题: 中国如何具体落实孔子教义儒家思想 中国如何落实的?请谈谈您自己的观察。

第十一个问题: 论语的当代意义 《论语》的当代意义主要体现在:

1 价值观层面: 强调“仁”和“己所不欲,勿施于人”,有助于当代社会缓解功利化、重建信任。

2 社会治理: 提倡“为政以德”,强调领导者以身作则。

3 教育思想: “有教无类”“因材施教”,契合现代教育的平等与个性化理念。

4 个人修养: 倡导“修身立德”“君子坦荡荡”,有助于应对当代社会的焦虑与浮躁。

第十二个问题: 中国传统信仰与欧洲的之间区别与联系 欧洲传统信仰与中国传统信仰之间的差异,在第七个问题已展开说明。

第十三个问题: 孟老师汉字和文化对比研究的研究方法 孟德宏文化研究的方法:从语言文字视角进行观察与归纳。

第十四个问题: 海外华校中华传统经典教学的切入点如何把握 海外华校文化教学的切入点:从字、词和每天的特定日期切入。

第十五个问题: 论语和圣经的在对学习的论点中有何不同 关于“学习”《论语》和《圣经》的异同:

1 共同之处: 都重视学习价值、强调“知行合一”、认为学习是道德与生命成长的过程、都强调对学习者的严格要求。

2 不同点:

学习根源与目的: 《论语》是自我完善(人本道德修养);《圣经》是认识上帝(神本信仰追求)。

学习权威来源: 儒家以**“圣贤之道”为标准;圣经则以“神的启示”**为最高权威。

终极目标: 《论语》追求社会和谐与君子人格的完善;《圣经》追求灵魂得救与与神和好的关系。

第十六个问题: 圣经读中文还是英文 都无所谓,英文圣经也是从古希伯来语和希腊语翻译过来的。很多一语双关的地方,都存在无法翻译的问题。我的意见是,其实都没关系。先念就好了。就怕犹豫。读论语也是。先读就好了,无论什么版本。

第十七个问题: 论语与圣经存在哪些中西方世界观价值观的差异? 差异主要在以下几个方面:

• 价值基础: 《论语》是人本伦理(扎根现世),《圣经》是神本信仰(宗教超越性)。

• 伦理范围: 儒家是差序之爱(以血缘家庭为起点,亲疏有别),基督教是普世之爱(无差别爱所有人,包括仇敌)。

• 实践路径: 儒家是自律修养(依赖人的自觉),基督教是信仰救赎(依赖神恩)。

• 终极追求: 儒家追求现世和谐(大同社会),基督教指向彼岸得救(天国永生)。

第十八个问题: 西方如何理解《论语》? — 德国文德书院 王莉的个人看法

西方对《论语》的理解很难一概而论。以德国为例,在学术界和文化爱好者中较为常见,但在普通大众中对其具体内容了解有限。

个人经历:

1 我先生的德国法律教授曾将汉学家卫礼贤翻译的中德文《四书》作为圣诞礼物送给我家孩子,并郑重告诉我:“你应该教孩子们学习这本书。”这促使我对孩子的中文教育进行反思,更坚定地在家带孩子学习中华经典。

2 我的一位长期在韩国和日本的歌德学院任教的邻居,也经常赞叹孔子和老子的高度智慧,鼓励我的孩子们好好学习孔子和老子的典籍和思想。

这些算是我作为德国华人的特殊经历。生活在西方的学友们如有这方面的感受或经验也欢迎分享。